引言:

“明天再做吧!”——这句话是不是你每天的口头禅?拖延症,这个看似无害的习惯,其实正在悄悄侵蚀我们的生活。今天,我们从多模态多组学的视角,带你揭秘拖延症背后的科学原理,看看为什么我们总是“明天再做”!

1 拖延症:不只是“懒”那么简单

拖延症,简单来说就是明明知道该做什么,却总是拖到最后一刻才开始行动。研究表明,拖延症不仅影响我们的学习、工作和生活,还会对身心健康造成负面影响。超过70%的青少年承认自己有学业拖延,甚至有些人已经发展成了“病理性拖延”。拖延症不仅仅是“懒”这么简单,它背后涉及复杂的认知、神经和遗传机制。

拖延自查:你是拖延症患者吗?

请阅读以下问题,如果你有3个或以上的“是”答案,可能需要关注自己的拖延习惯:

● 你是否经常制定计划,但总是等到最后一刻才开始行动?

● 你是否经常因为刷手机、打游戏等娱乐活动而推迟重要任务?

● 你是否总觉得“明天再做”比今天开始更容易接受?

● 你是否曾因拖延导致任务质量下降,甚至错过截止日期?

● 你是否会在面对困难任务时,选择逃避而不是立即处理?

● 你是否经常设定闹钟,但总是按掉它然后继续睡?

● 你是否觉得自己很难控制拖延行为,即使明知后果?

如果以上问题让你产生共鸣,别担心,接下来的内容将帮助你深入了解拖延症的根源,并找到有效的解决方案!

2 拖延症的“幕后黑手”:认知机制

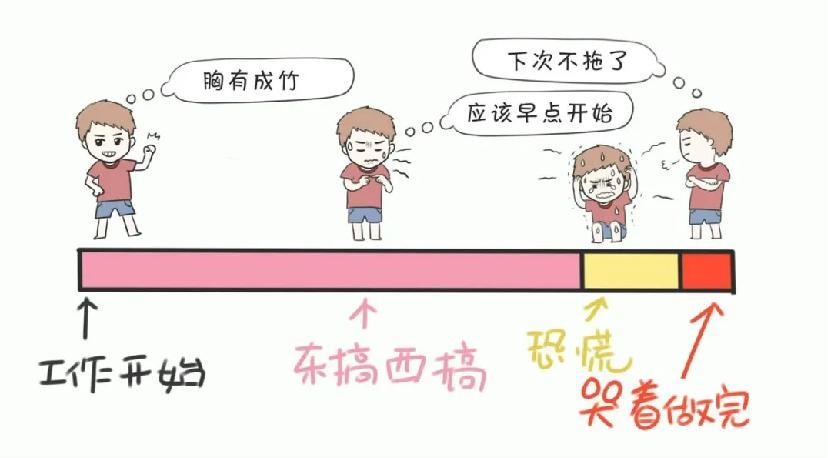

2.1 时间动机理论:为什么我们总是拖到最后一刻?

时间动机理论认为,拖延是因为我们对任务的时间折扣。简单来说,任务离截止日期越远,我们越觉得它不重要,越容易拖延。

举个栗子:

你计划下周交的论文,今天你可能会觉得“还有时间”,结果拖到最后一天才开始写。

2.2 短期情绪修复理论:为什么我们总是选择“逃避”?

短期情绪修复理论认为,拖延是因为我们想逃避任务带来的负面情绪。面对复杂的任务,你可能会感到焦虑和压力,于是选择刷剧、打游戏来“修复”情绪,结果任务一拖再拖。

举个栗子:

你原本打算复习,但一想到繁琐的内容就焦虑,于是打开了游戏,试图用游戏“麻痹”自己。

2.3 时间决策模型:为什么我们总是在“做”与“不做”之间纠结?

“现在做,还是等会儿再说?” 这大概是拖延的终极拷问!每次面对任务,我们的大脑其实都在进行一场拉扯:一边是“做”的动力(比如完成后能拿到好成绩、升职加薪),另一边是“不做”的冲动(比如任务太难了、太枯燥了、不想面对)。我们的研究团队在系列研究的基础上,原创性地提出了拖延的时间决策模型,简单来说,拖延的本质就是“做”与“不做”两种动机之间的权衡。

举个栗子:

你知道完成论文后会有好成绩(正性结果),但想到写论文的过程就头疼(负性过程)。在任务截止日期(DDL)还远的时候,你对未来奖励的感知会被“打折”,眼下的痛苦感却是真实的,于是你选择拖延,先刷会儿手机、追个剧…… 但随着DDL逼近,未来的奖励感知越来越清晰,最终超过了任务带来的痛苦,于是你才开始疯狂赶工!

3 拖延症的“大脑地图”:神经基础

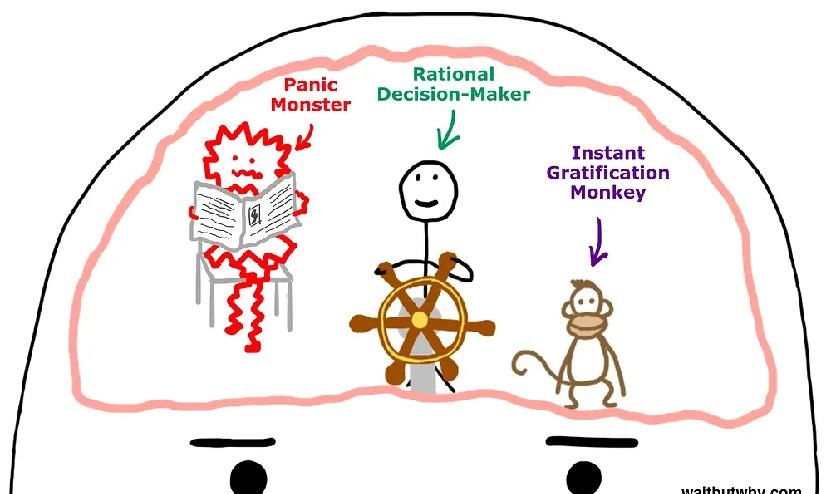

你有没有想过,拖延这事儿,可能根本不是你的错?是你的大脑在“拖你的后腿”!研究者从神经科学的角度提出了拖延的三重神经结构模型,大致可以理解为:

自我控制网络——“我要做!”

情绪调节网络——“不,我好焦虑……”

预期想象网络——“未来的奖励?那是什么,能吃吗?”

这三大网络如果配合得当,你会是个自律高效的“人生赢家”;但要是它们“掉链子”,你就很可能会陷入拖延的泥潭……

3.1 自我控制网络:为什么我们总是控制不住自己?

你知道吗?拖延的人,很多时候并不是不想做,而是控制不住自己。而这个“自控力”的关键,就藏在你的**背外侧前额叶(dlPFC)**里。这个区域就像你大脑的“理智指挥官”,负责管住你,让你别被短期诱惑带跑偏。但问题是,这个指挥官有时候很“摸鱼”!

案例复现:

• 你坐在书桌前,打算开始写论文,但大脑一转念:“要不……先打开游戏玩一会儿放松下?”

• 你掏出手机,告诉自己:“就刷一会儿短视频!”然后两个小时过去了……

这时候,你的背外侧前额叶可能正在绝望地呐喊:“不!住!手!”

3.2 情绪调节网络:为什么我们总是被情绪左右?

除了自控力问题,你的大脑可能也在情绪上“背刺”你!研究发现,**脑岛(Insula)和眶额叶皮层(OFC)**是情绪调节网络的核心成员,负责处理焦虑、压力等负面情绪。当这些区域功能异常时,你可能会被情绪裹挟,选择逃避任务!

案例复现:

• 你打开论文,第一眼就觉得:“这玩意儿怎么这么难?!”

• 你心里默默升起一股焦虑,然后大脑开始自我安慰:“还是先刷会儿剧,放松一下再做吧……”

• 结果你一口气看了五集,论文一个字没写。

这就是你的大脑在用短期的快乐,来“治疗”长期的焦虑!但结果呢?你只是换来了更大的焦虑。

3.3 预期想象网络:为什么我们总是“想得太远”?

“现在玩游戏 = 快乐,完成论文 = 未来的好成绩。”那么问题来了,为什么我们的大脑总是更倾向于选择眼前的快乐,而不是未来的好处?罪魁祸首就是你的 腹内侧前额叶(vmPFC)和旁海马(PHC)。它们的主要职责是帮助我们想象未来的结果,比如:

• “如果我现在努力工作,月底就能拿奖金!”

• “如果我坚持锻炼,夏天就能拥有马甲线!”

但问题是,如果这个网络的功能比较“拉垮”,你就很难清晰地想象未来的好处,拖延也就变得顺理成章!

案例复现:

• 你告诉自己:“这周一定要写完论文!”

• 但你的大脑却反驳:“反正DDL还早,先玩吧!”

• 你问自己:“可是不写论文我会有啥损失?”

• 你的大脑沉默了两秒,回了句:“不重要,快乐最重要。”

于是,你开心地玩了一天,然后DDL的前夜,彻夜难眠!

总之,当这三个神经网络不够“给力”时,拖延就会频繁上演——

✅ 自我控制网络不强 → 你想做事,却控制不住自己,忍不住玩手机。

✅ 情绪调节网络失衡 → 你一遇到困难,就选择逃避,去找点短期快乐。

✅ 预期想象网络不给力 → 你根本意识不到未来的奖励,所以根本不想行动。

4 拖延症的“基因密码”:遗传与微生物组学

4.1 遗传基础:拖延症是“天生的”吗?

你是不是经常觉得自己拖延成性,但身边总有那么一群“高效怪”?他们从来不熬夜赶DDL,提前几周就把论文写完,还能早睡早起,健身阅读,人生井井有条。

这真的只是“自律”吗?不,一部分可能是基因决定的!

研究发现,拖延症与多巴胺受体基因(DRD4)和儿茶酚-O-甲基转移酶基因(COMT)有关。

● DRD4 负责调节大脑中的多巴胺,多巴胺是让我们感受到“奖励”的关键物质。DRD4基因的某些变异,会让人更容易追求短期快感,而忽视长期目标,于是……你就更容易拖延。

● COMT 负责分解多巴胺,影响注意力和动机。如果这个基因的活性太低,你可能会更难集中注意力,做事容易分心,一边写论文,一边摸手机,一摸就是一下午。

所以,拖延这事儿,真的有可能是天生的!(下次拖延被骂的时候,记得甩锅给你的基因)

4.2 微生物组学:肠道菌群也在“拖后腿”?

你以为影响拖延的只有大脑?不!你的肠道也可能是“罪魁祸首”!最新研究发现,肠道菌群不仅影响消化,还会通过“肠-脑轴”影响大脑的情绪、决策和自控力。

其中,两种关键菌群可能和拖延有关:

● 普雷沃氏菌(Prevotella):擅长发酵膳食纤维,能产生短链脂肪酸(SCFAs),帮助减少炎症、保护神经,可能改善认知功能。换句话说,普雷沃氏菌越多,你可能越不容易拖延!

● 双歧杆菌(Bifidobacterium):和情绪调节密切相关,如果肠道里双歧杆菌太少,可能会让你更焦虑、更容易拖延。

也就是说,如果你的肠道菌群不平衡,你可能会:

✅ 更容易情绪化,压力一大就想逃避。

✅ 大脑运转迟缓,想事情总是“卡壳”。

✅ 任务一多,就直接“摆烂”——“还是明天再说吧!”

所以,想减少拖延,不光要管理时间,还要管理肠道菌群!

4.3 代谢组学:拖延,可能是你的大脑“化学失衡”

研究发现,拖延症可能和大脑的神经递质紊乱有关。主要涉及这些关键角色:

● 多巴胺(Dopamine)—— 让你感到“奖励”。多巴胺不足= 你对任务完全没动力,宁愿瘫着玩手机。(“写论文?不,还是刷短视频更香。”)

● 去甲肾上腺素(Noradrenaline)—— 让你保持警觉。水平太低= 你对DDL完全不紧张,最后一天才开始慌。(“啊?作业什么时候要交?明天???”)

● 血清素(Serotonin)—— 影响情绪和冲动控制。血清素紊乱= 你更容易焦虑、抑郁,导致拖延。(“一想到论文就焦虑,还是先追剧放松下……”)

● γ-氨基丁酸(GABA)—— 让大脑冷静下来。GABA不足= 你容易被各种诱惑带跑,无法专注。(“原本要学习的,结果一边听歌一边摸鱼,最后啥也没干。”)

简单总结:如果你经常拖延,很可能是你的神经递质系统“短路”了!

5 如何战胜拖延症?

拖延症不是“绝症”!我们完全可以通过一些科学的方法,让自己变得更高效,真正掌控自己的时间!

今天,我们就来聊聊:如何从“拖延症晚期患者”,变成“高效执行达人”!

5.1 提升自我控制:训练你的“大脑肌肉”

黑科技训练法——经颅直流电刺激(tDCS)

这是啥?简单来说,就是用微弱电流刺激你的前额叶,让你的自控力像健身一样“练大肌肉”!(别担心,不是电击,而是类似“给大脑充电”!⚡️)

但tDCS不是万能的,提升自控力更重要的是日常训练:

✔ 番茄工作法:专注25分钟,休息5分钟,提高耐力!

✔ 减少干扰:上课/工作时把手机丢远点,别让通知诱惑你!

✔ 给自己设定规则:比如“先完成任务,再看剧”!

控制力越强,你的拖延就越少!

5.2 改善情绪调节:别让“负面情绪”拉你下水!

有时候,我们拖延并不是因为懒,而是害怕任务带来的焦虑!每次打开Word,看到空白页,就觉得头皮发麻——这不是拖延,是情绪在作祟!

科学对策:认知重评(Cognitive Reappraisal)

简单来说,就是换个角度看待任务,让它变得没那么可怕!

举个栗子:

• 以前:“完蛋,这论文太难了,我根本做不来!”(焦虑值+100)

• 现在:“这只是一步一步完成的任务,先搞定第一部分。”(焦虑值-50)

还有更简单的方法:

✔ 呼吸训练:感到焦虑时,试试深呼吸4秒,憋气4秒,慢慢呼出4秒,让大脑冷静下来!

✔ 写下你的焦虑:列个清单,看看你到底怕什么?然后一个个击破!

✔ 正面暗示:告诉自己:“这只是个任务,不是世界末日!”

情绪稳定的人,拖延症会少很多!

5.3 增强预期想象:让“完成任务的快乐”变得更真实!

有些时候,我们拖延是因为想象不到完成后的好处。大脑只会被“即刻奖励”吸引,而“远期收益”却显得很遥远!

科学方法:预期想象训练:让自己提前感受到“完成任务后”的成就感,这样你就更愿意行动!

举个栗子:

• 以前:你想健身,但想着要坚持好几个月才能看到效果,就立刻摆烂……

• 现在:你闭上眼,想象自己练出马甲线/腹肌,穿上美美的衣服,回头率100%!

✔ 写下你的目标和奖励:

• “完成论文=早一天放假!”

• “写完作业=可以安心看剧!”

• “按时锻炼=更健康更自信!”

✔ 可视化未来的自己:

• 试着闭眼想象完成任务的感觉,甚至可以画个愿景板!

• 让奖励感变得更具体、更有吸引力,这样拖延的可能性就会降低!

你的大脑是“奖励驱动”的,善用这个机制,你会更愿意行动!通过预期想象训练,可以增强对任务正性结果的想象,提升任务执行意愿,减少拖延。

6 总结:拖延症不是“绝症”

如果你看完这篇文章,心里还想着“不错不错,下次再试试”……那很抱歉,你可能已经拖延上了!

但,拖延症真的不是“绝症”!

我们完全可以通过科学的方法,逐步克服它,让自己变得更高效!

✅ 提升自控力:像健身一样训练你的大脑,提升自律!

✅ 改善情绪管理:学会与负面情绪共处,不再被焦虑困住!

✅ 增强预期想象:提前感受成功的快感,让自己更愿意开始行动!

最后,送大家一句话:

“拖延症不是你的错,但战胜它是你的责任!”

(所有图片均源自网络,侵删)

推文源文:肖瑶,王雪珂,冯廷勇.(2025).人类为什么会拖延?基于多模态多组学视角的解读.心理科学进展,33(3),520-536.

文章来源:心理科学进展